降伏機構保証設計は何に対して?Ds値って?

Ds値とは何ぞや?

この問いに対する答えが明瞭簡潔に導けずに,実際の設計に悩むことは多いことと思われる。

保有水平耐力計算に用いる標準せん断力係数Coは1.00である。この外力に対して部材をまったく降伏させることなく弾性応答させるなら,本来はDs=1.00となるはず。しかしそれでは強度抵抗型の要塞のような建物にしかならず,とても「建築」とは言えない。

(壁式のような強度抵抗型の代表でもDsの上限が0.55である理由は次回に・・・)

本質的な意味を言えば,たとえ部材が降伏しても,崩壊メカニズムに達するまでにCo=1.00相当の地震エネルギーを塑性変形に伴うエネルギー消費によって粘り強く吸収できるなら,耐力自体は下げてもよかろうという,Newmarkのエネルギー一定則の考えに基づく一種の耐力低減係数がDs値と言えるだろう。

この問いに対する答えが明瞭簡潔に導けずに,実際の設計に悩むことは多いことと思われる。

保有水平耐力計算に用いる標準せん断力係数Coは1.00である。この外力に対して部材をまったく降伏させることなく弾性応答させるなら,本来はDs=1.00となるはず。しかしそれでは強度抵抗型の要塞のような建物にしかならず,とても「建築」とは言えない。

(壁式のような強度抵抗型の代表でもDsの上限が0.55である理由は次回に・・・)

本質的な意味を言えば,たとえ部材が降伏しても,崩壊メカニズムに達するまでにCo=1.00相当の地震エネルギーを塑性変形に伴うエネルギー消費によって粘り強く吸収できるなら,耐力自体は下げてもよかろうという,Newmarkのエネルギー一定則の考えに基づく一種の耐力低減係数がDs値と言えるだろう。

このDs値を決める元になるのが,各部材の破壊モード(曲げ破壊 or せん断破壊)と部材のプロポーションや各種応力度等を元にした部材ランクである。

ここで特に重要なのが破壊モード。破壊モードが曲げかせん断か不明瞭ではDs値は決定できない。だからこそ崩壊メカニズム時の保証設計が重要なのだ。

しかし,改正建築基準法による「構造計算書作成の要点と事例」の講習会での質問に回答する形で出されたQ&A(平成20年8月26日)には,降伏機構保証設計の対象が保有水平耐力時と明記されており,このように設計された方も多いだろう。

2007年度版構造規定が出る前は,保有水平耐力時とDs算定時(降伏メカニズム時)の区別が曖昧で,明確な全体降伏系ではなく,多くの未崩壊部材を残したままDs値を算定していたケースも多い。また,解析プログラムの多くも未崩壊部材を無条件にAランクとしていた。

今でこそ,未崩壊部材の破壊モードを節点振分法で決定したり,余耐力法なる手法まで登場し,降伏機構保証設計が浸透しつつある。

されど,我々が一定の外力分布系を保った非線形荷重漸増解析によって保有水平耐力計算を行う限り,すべての部材の破壊モードが明確になることは決してない。必ず未降伏部材が残ることになる。建物によってその数が多いか少ないかは異なれど,必ず残ることになる。

ラーメン方向は,層間変形角=1/100で保有水平耐力を決めたとすると,その変形の倍の1/50程度まで押し込めば,大方の大梁は曲げ降伏して全体降伏系と言える状態になるだろう。梁降伏系で設計しているんだから。適判からも「1/50を崩壊メカニズム時としてDs値を決めた」と言って文句を言われることもあるまい。

今も昔も問題は壁である。板状のマンションのような連層耐震壁方向はそうは行かない。保有水平耐力を層間変形角=1/200で決めたとしよう。その倍の1/100の層間変形角に何の工学的意味があろうか。まったく意味などない。

連層耐震壁は,片持ち柱のような曲げ棒だから,脚部の曲げ破壊かせん断破壊にしかなりえない。上階が未崩壊なのは当然のことである。最初からせん断破壊を許容してDs=0.55で設計するなら気に病むこともないが,Ds=0.40の曲げ破壊モードでの設計を狙うなら,相当理論武装して理詰めで説明できなければならない。

何をもって建物全体の曲げ破壊だと定義するかが問題となる。

現在の多くの一貫構造計算プログラムは,耐震壁を三本の柱へ線材置換している。俗に言う壁谷澤モデルである。

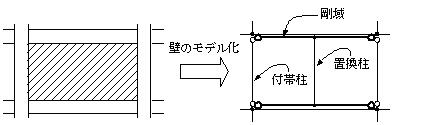

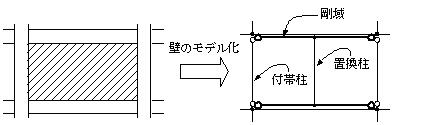

耐震壁の図心位置に壁板を線材に置換した置換柱を立てて,上下の無限剛の梁に接続する。置換柱には壁板だけの曲げおよび軸復元力特性と,柱を含む耐震壁としてのせん断復元力特性を与える。両サイドの付帯柱は軸復元力特性だけを受け持つ。

このような解析モデルでの曲げ降伏とはどういう状態だろうか。

置換柱脚部の曲げ降伏?それは違う。置換柱は壁板しか表現していない。付帯柱が降伏していないなら,耐震壁としては曲げ降伏とは言えない。

本来なら,引張側鉄筋と圧縮側コンクリートの力の釣り合いだから,1階の耐震壁がせん断破壊することなく,引張側鉄筋の引張降伏と圧縮側コンクリートの圧壊が生じれば,連層耐震壁としての曲げ降伏と言えるだろう。

しかし実際には,引抜側の付帯柱に軸ひび割れによる剛性低下が生じるから,中立軸が移動して引張側の柱の軸降伏が先行して圧壊することはまずない。

GenSの私見を言えば,耐震壁としての曲げ剛性も曲げ復元力特性も,その要は付帯柱である。付帯柱の軸降伏が生じた時点を持って曲げ破壊とし,付帯柱の軸塑性率を耐震壁としての曲げ塑性率としてよいと考える。

すべての蓮層耐震壁がそういう状態ならよいが,捩れを考慮する昨今の解析では塑性変形が偏り未降伏の架構を残すことも多い。だったら捩れの自由度など考慮する必要はない。床の回転など拘束すればいい。大事なのは上部構造が全体降伏するときの状態の再現だから,外力分布も捩れも下部構造の状態など無関係である。建物全体の降伏機構の確認の妨げになる要因は排除すべきである。

後は,曲げ降伏となる壁が全体の70%以上であるとか,初期剛性の3%以下に水平剛性が低下しているとか,あらゆる角度から建物全体の崩壊メカニズムを証明するための理論武装をするのである。

耐震壁方向の崩壊メカニズム時を層間変形角なんかで決めると,後で必ず痛い目にあうことになる。

だって元々,1981年の「新耐震」と共に登場した保有水平耐力計算に変形の概念などなかった。節点振分法と仮想仕事法だった。

だから層間変形角で決める保有水平耐力時の定義なんてどうだっていい。必要保有水平耐力Qun以上ならいいんだから,鉛筆転がして決めればいいさ。

保有水平耐力計算の肝は,やっぱり建物全体としての崩壊メカニズムの見極めに尽きる。

Tweet

ここで特に重要なのが破壊モード。破壊モードが曲げかせん断か不明瞭ではDs値は決定できない。だからこそ崩壊メカニズム時の保証設計が重要なのだ。

しかし,改正建築基準法による「構造計算書作成の要点と事例」の講習会での質問に回答する形で出されたQ&A(平成20年8月26日)には,降伏機構保証設計の対象が保有水平耐力時と明記されており,このように設計された方も多いだろう。

2007年度版構造規定が出る前は,保有水平耐力時とDs算定時(降伏メカニズム時)の区別が曖昧で,明確な全体降伏系ではなく,多くの未崩壊部材を残したままDs値を算定していたケースも多い。また,解析プログラムの多くも未崩壊部材を無条件にAランクとしていた。

今でこそ,未崩壊部材の破壊モードを節点振分法で決定したり,余耐力法なる手法まで登場し,降伏機構保証設計が浸透しつつある。

されど,我々が一定の外力分布系を保った非線形荷重漸増解析によって保有水平耐力計算を行う限り,すべての部材の破壊モードが明確になることは決してない。必ず未降伏部材が残ることになる。建物によってその数が多いか少ないかは異なれど,必ず残ることになる。

ラーメン方向は,層間変形角=1/100で保有水平耐力を決めたとすると,その変形の倍の1/50程度まで押し込めば,大方の大梁は曲げ降伏して全体降伏系と言える状態になるだろう。梁降伏系で設計しているんだから。適判からも「1/50を崩壊メカニズム時としてDs値を決めた」と言って文句を言われることもあるまい。

今も昔も問題は壁である。板状のマンションのような連層耐震壁方向はそうは行かない。保有水平耐力を層間変形角=1/200で決めたとしよう。その倍の1/100の層間変形角に何の工学的意味があろうか。まったく意味などない。

連層耐震壁は,片持ち柱のような曲げ棒だから,脚部の曲げ破壊かせん断破壊にしかなりえない。上階が未崩壊なのは当然のことである。最初からせん断破壊を許容してDs=0.55で設計するなら気に病むこともないが,Ds=0.40の曲げ破壊モードでの設計を狙うなら,相当理論武装して理詰めで説明できなければならない。

何をもって建物全体の曲げ破壊だと定義するかが問題となる。

現在の多くの一貫構造計算プログラムは,耐震壁を三本の柱へ線材置換している。俗に言う壁谷澤モデルである。

耐震壁の図心位置に壁板を線材に置換した置換柱を立てて,上下の無限剛の梁に接続する。置換柱には壁板だけの曲げおよび軸復元力特性と,柱を含む耐震壁としてのせん断復元力特性を与える。両サイドの付帯柱は軸復元力特性だけを受け持つ。

このような解析モデルでの曲げ降伏とはどういう状態だろうか。

置換柱脚部の曲げ降伏?それは違う。置換柱は壁板しか表現していない。付帯柱が降伏していないなら,耐震壁としては曲げ降伏とは言えない。

本来なら,引張側鉄筋と圧縮側コンクリートの力の釣り合いだから,1階の耐震壁がせん断破壊することなく,引張側鉄筋の引張降伏と圧縮側コンクリートの圧壊が生じれば,連層耐震壁としての曲げ降伏と言えるだろう。

しかし実際には,引抜側の付帯柱に軸ひび割れによる剛性低下が生じるから,中立軸が移動して引張側の柱の軸降伏が先行して圧壊することはまずない。

GenSの私見を言えば,耐震壁としての曲げ剛性も曲げ復元力特性も,その要は付帯柱である。付帯柱の軸降伏が生じた時点を持って曲げ破壊とし,付帯柱の軸塑性率を耐震壁としての曲げ塑性率としてよいと考える。

すべての蓮層耐震壁がそういう状態ならよいが,捩れを考慮する昨今の解析では塑性変形が偏り未降伏の架構を残すことも多い。だったら捩れの自由度など考慮する必要はない。床の回転など拘束すればいい。大事なのは上部構造が全体降伏するときの状態の再現だから,外力分布も捩れも下部構造の状態など無関係である。建物全体の降伏機構の確認の妨げになる要因は排除すべきである。

後は,曲げ降伏となる壁が全体の70%以上であるとか,初期剛性の3%以下に水平剛性が低下しているとか,あらゆる角度から建物全体の崩壊メカニズムを証明するための理論武装をするのである。

耐震壁方向の崩壊メカニズム時を層間変形角なんかで決めると,後で必ず痛い目にあうことになる。

だって元々,1981年の「新耐震」と共に登場した保有水平耐力計算に変形の概念などなかった。節点振分法と仮想仕事法だった。

だから層間変形角で決める保有水平耐力時の定義なんてどうだっていい。必要保有水平耐力Qun以上ならいいんだから,鉛筆転がして決めればいいさ。

保有水平耐力計算の肝は,やっぱり建物全体としての崩壊メカニズムの見極めに尽きる。

Comments